江南桤木(江南桤木栽培技术)

推荐文章

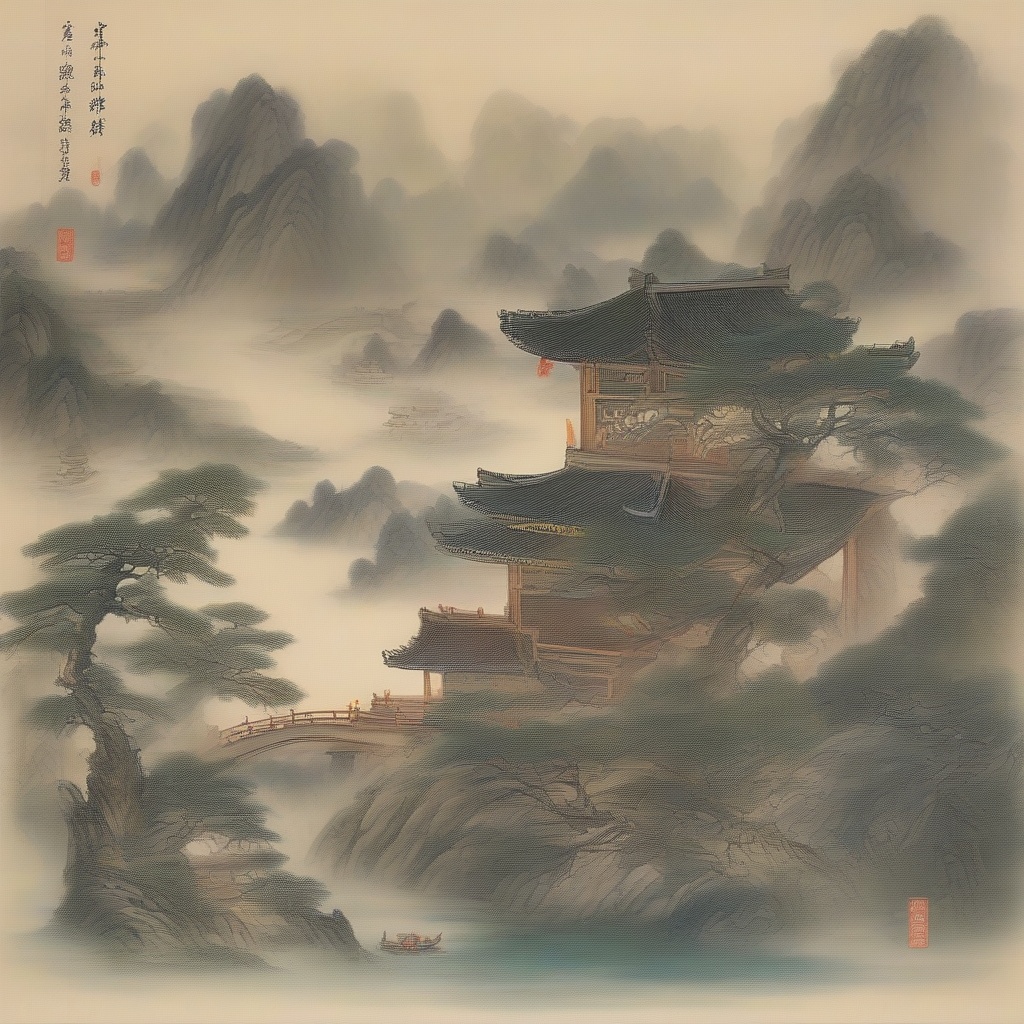

江南桤木

这是公元760年,寓居成都的唐朝诗人杜甫欣喜于草堂落成所作七律《堂成》的一联。诗句中的“桤林”便是川内常见的桤木。这桤木,曾经在崇州随处可见,匝匝生长在桤木河边。

江南桤木(江南桤木栽培技术)

而桤木河的得名,便也与这桤木有了关联。《大清一统志》这样记述:“岷江(应为“文井江”)分而南流之溪木河即此,盖不知为桤字,以崇境此木独饶,故水受斯名矣。”

桤木河,在岁月的更替中,静静流淌于文井江之西,孕育出膏腴之地的天府粮仓,滋润着小亭的稻田好米。

据《崇庆县水利志》记载,桤木河源自文井江支流朱崇河,在怀远镇公议社区将军桥下一分为二,其中南流的便为桤木河。1954年,朱崇河封闭后,桤木河上流便无正流,只剩涓涓细流汇集。

现在的桤木河,从怀远镇黎店村起水,经怀远、元通、道明,沿线纳石马沟、板厂沟、长马沟等山溪沟水,斗折蛇行于崇庆街道、白头镇、隆兴镇,最后汇入大邑境内的斜江。

江南桤木栽培技术

来源:【丽水日报报业传媒集团】

水流清丽明净,两岸层林叠翠,园内遍布绿色芦苇、浅水河滩、连片湿地,不时可见白鹭在水中啄羽嬉戏、白鹇在灌木间信步觅食。每到春末夏初之夜,这里还会化为一片萤火森林,星星点点的萤火虫在草丛间、河岸边、枝桠下汇成闪烁的光之海……

作为瓯江自然江段,九龙国家湿地公园水质纯澈,江岸叠翠,江中湿地变化万千,古旧历史遗迹繁多,人文景观与湿地景观交相辉映。公园之内,九片泛洪湿地呈串珠状分布,与湿地长廊中的枫杨林交相辉映,形成独特的水上森林奇观和萤火虫景观,在国内独树一帜。

自开展丽水市瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程以来,九龙国家湿地公园加强资源保护,开展湿地修复整理、植被恢复提升、连通湿地与瓯江水系等系列工程,实现湿地与山水林田湖草沙之间的良性生态循环。这条1.6万亩的绿色生态带,已成为物种和谐共生栖息的美丽家园。

江南桤木树图片

桤木(拉丁学名:AlnuscremastogyneBurk.)别名:水冬瓜树、水青风、桤蒿,为桦木科,桤木属植物。

1.形态特征

乔木,高可达30-40米;树皮灰色,平滑;枝条灰色或灰褐色,小枝褐色;芽具柄,有2枚芽鳞。叶倒卵形、倒卵状矩圆形、倒披针形或矩圆形,顶端骤尖或锐尖,基部楔形或微圆,边缘具几不明显而稀疏的钝齿,侧脉8-10对。雄花序单生,果序单生于叶腋,矩圆形,序梗细瘦,柔软,下垂;果苞木质,顶端具5枚浅裂片。小坚果卵形,长约3毫米,膜质翅宽仅为果的1/2。

2.分布地区及生长习性

四川各地普遍分布,亦见于贵州北部、陕西南部、甘肃东南部。生于海拔500-3000米的山坡或岸边的林中,在海拔1500米地带可成纯林;江苏有栽培。喜光,喜温暖气候,适生于年平均气温15~18℃,降水量900~1400mm的丘陵及平原、山区。对土壤适应性强,喜水湿,多生于河滩低湿地。